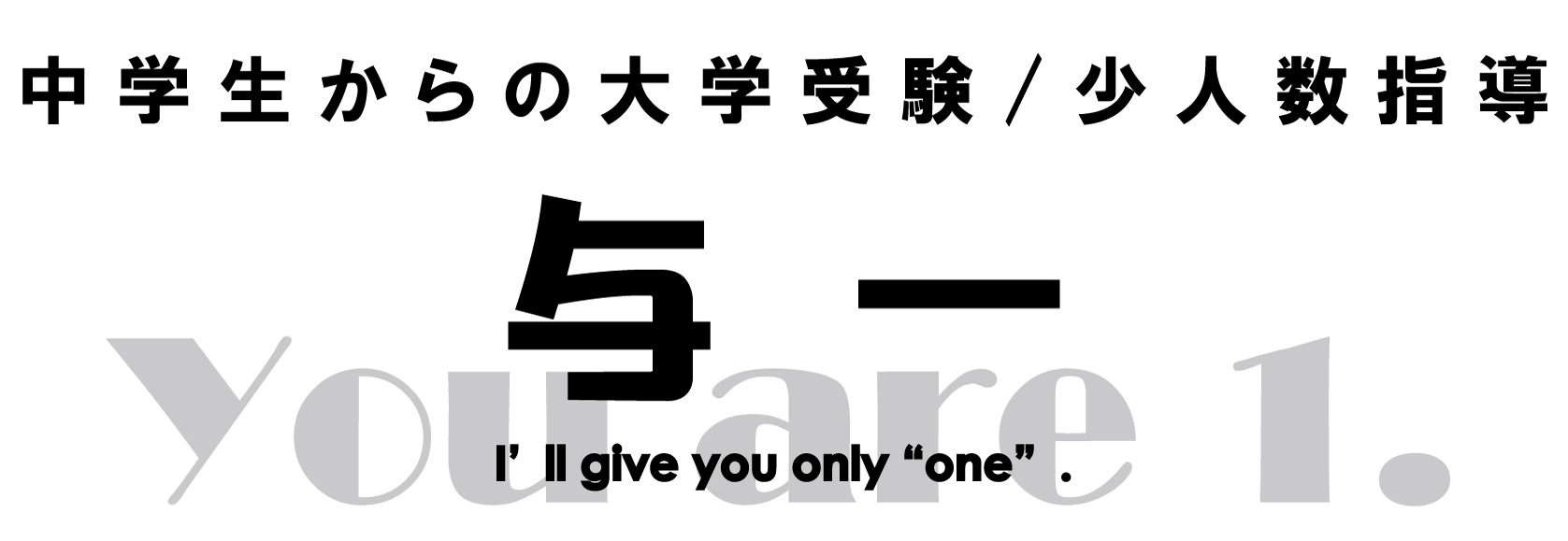

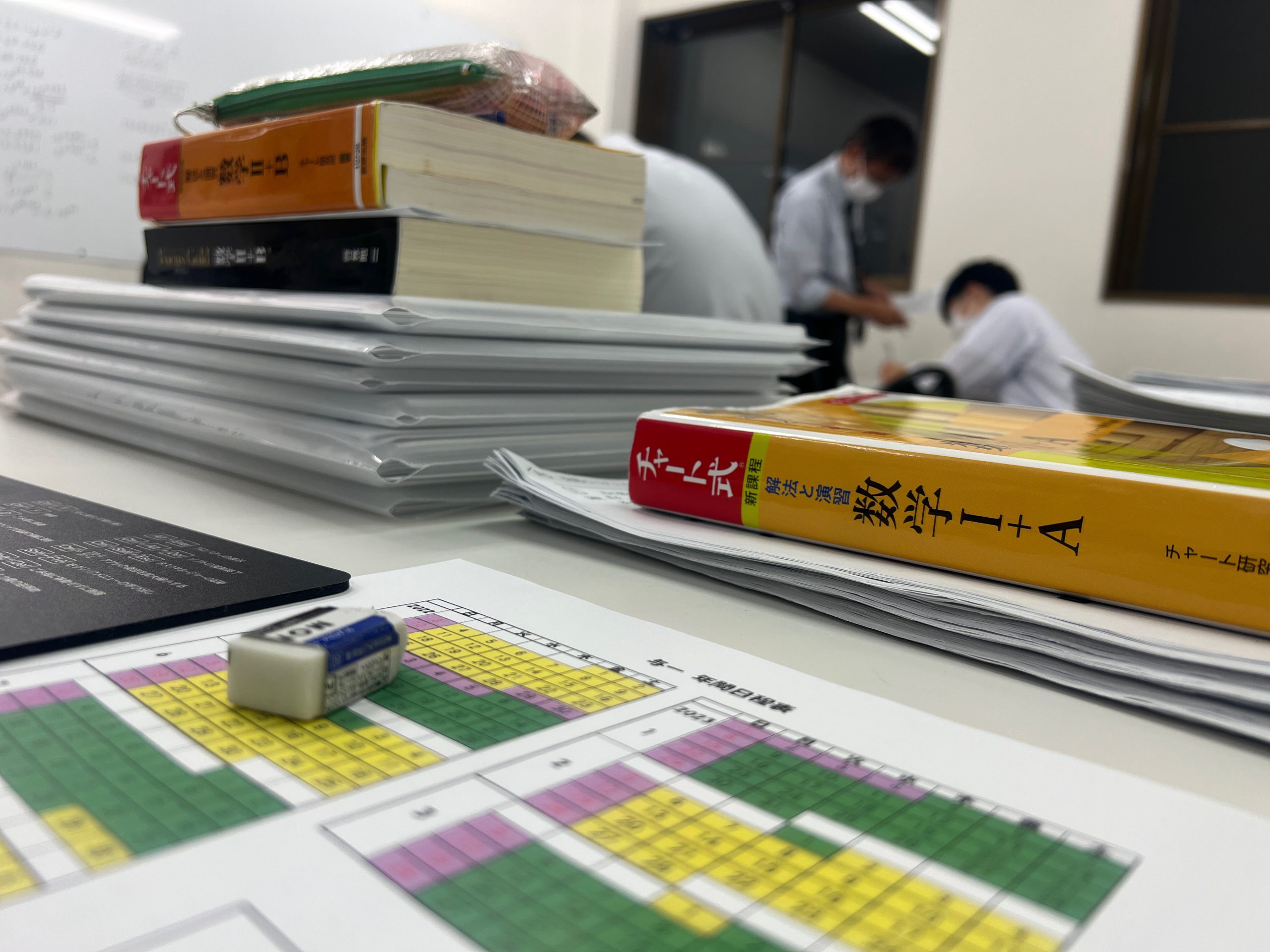

3年間の「受験までのカリキュラム」

高校の授業に振り回されないカリキュラムで、確実な実力を育成

高校の数学は、実は学校によって進める順番や速さ、かける時間などがまったく異なります。ある高校は数学Ⅰをやっているのに、ある高校は数学Aを進んでいる、なんてことはもはや日常です。よって学校に合わせて進めていたのでは先取りをすることが難しいのと同時に、本来もっと時間をかけて教えたい重要単元であっても、「学校が進んだから」と途中で切り上げることにも繋がってしまいます。

与一では受験までの3年間という長期間でのカリキュラムを組むことにより、重要な単元はしっかりと時間を確保し、一方で平易な単元は早く進めて後々まとめて復習する、ということが可能です。場当たり的な指導では難しい、意図的な実力養成が実現できます。

とはいえまったく学校の進度を無視するという訳ではなく、演習クラスで高校ごとに演習内容を分けたり、テスト前に各高校のテスト範囲に応じた演習を進めたりと可能な限り定期テストへの対策も意識しています。